Un estudio revela que el sistema actual de seguimiento de casos de envenenamiento en fauna silvestre por el uso ilegal de cebos envenenados puede producir sesgos importantes en los índices de detección. Su estima del alcance real de este problema de conservación debe ser tomada con cautela.

El uso de cebos envenenados tiene su origen en determinados conflictos entre el ser humano y ciertas especies de fauna silvestre, principalmente depredadores, al ser concebido como una forma relativamente fácil de evitar los potenciales daños que estas especies pueden ocasionar a actividades como la ganadería o la caza.

Pero los venenos y los cebos que los contienen, y que son abandonados en espacios naturales, no son selectivos y pueden afectar gravemente a especies protegidas y/o amenazadas. De hecho, esta práctica ilegal, sancionada como delito contra la fauna por la legislación vigente desde hace más de dos décadas, sigue siendo actualmente un importante problema para la conservación de la fauna silvestre, cuyos efectos pueden llegar a notarse incluso a nivel de comunidad biológica.

Luchar de forma eficaz contra el uso ilegal de cebos envenenados depende en gran medida de la elaboración de protocolos que permitan detectar adecuadamente a los animales silvestres envenenados, así como recabar información precisa sobre las especies de fauna implicadas, las localizaciones en que se producen estos eventos y el número de individuos que resulta afectado.

El uso ilegal de cebos envenenados constituye un importante problema para la conservación de la fauna silvestre que afecta seriamente a las aves carroñeras, como el buitre leonado (Gyps fulvus).

A lo largo de las últimas décadas se han desarrollado diversos procedimientos para la detección de animales envenenados. Sin embargo, estos procedimientos están sesgados hacia la detección de las especies más comúnmente afectadas por casos de envenenamiento, o a las más grandes o a la detección de especies amenazadas concretas, que son las protagonistas de los programas de monitorización. Este sesgo puede motivar infravaloraciones o sobreestimaciones del número real de eventos de intoxicación o de individuos afectados en cada evento en función de la especie, proporcionando datos que pueden no reflejar la situación real del problema.

Científicos de la Universidad Miguel Hernández, la Universidad de Granada, el Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CEIDA), la Universidad de Lleida y el Grupo de Investigación en Gestión de Recursos Cinegéticos y Fauna Silvestre del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC – CSIC, UCLM, JCCM), han evaluado los sesgos en la detección de especies de fauna silvestre que son envenenadas intencionadamente en la Península Ibérica. Para ello, han comparado datos del Programa Antídoto con los obtenidos de una serie de experimentos de campo en diferentes regiones de la Península Ibérica, basados en la monitorización de cebos (pedazos de carne, salchichas, huevos, etc.) no envenenados con cámaras trampa, y que fueron orientados a cuantificar la comunidad animal que potencialmente puede alimentarse de cebos realmente envenenados.

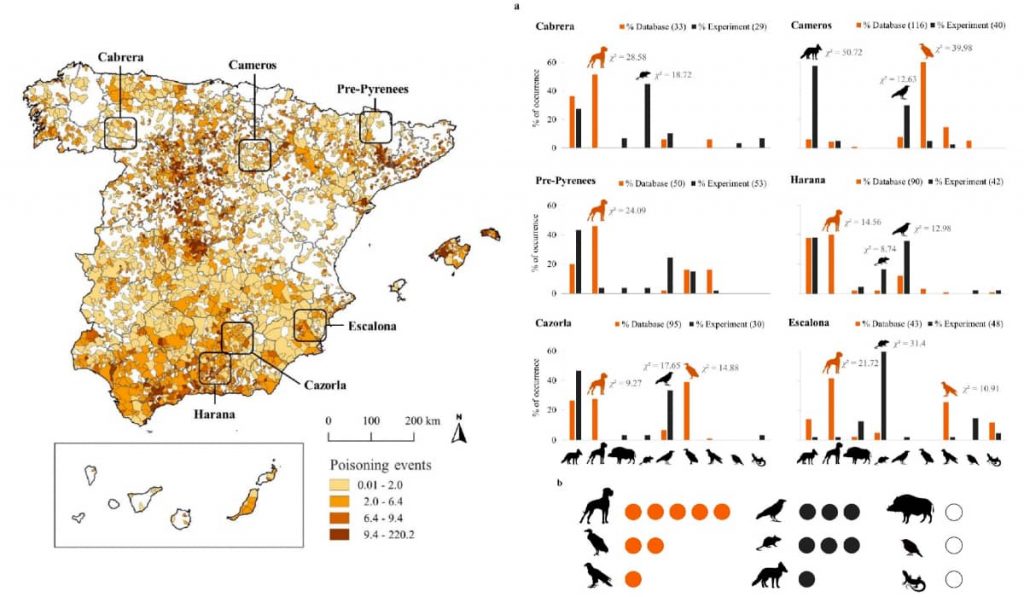

Individuos de los 9 grupos de especies que, según los resultados de los experimentos, se alimentan de cebos: (a) carnívoros silvestres, zorro (Vulpes vulpes); (b) carnívoros domésticos, perro; (c) suidos, jabalí (Sus scrofa); (d) pequeños mamíferos, lirón careto (Eliomys quercinus); (e) córvidos, corneja (Corvus corone); (f) buitres, buitre negro (Aegypius monachus), buitre leonado (Gyps fulvus) y alimoche (Neophron percnopterus); (g) otras rapaces, cernícalo vulgar (Falco tinnunculus); (h) otras aves, carbonero común (Parus major); (i) reptiles, lagarto ocelado (Timon lepidus).

Los resultados de los experimentos de campo mostraron que animales de hasta 9 grupos faunísticos distintos fueron los comensales en la simulación de cebos (no envenenados) usados como señuelo. Si comparamos los datos del Programa Antídoto con los obtenidos en estos experimentos, se observa que los animales domésticos (perros) y los buitres están sobrerrepresentados en las bases de datos de especies de fauna silvestre afectadas por el uso ilegal de cebos envenenados, mientras que la presencia de córvidos y los pequeños mamíferos están infravalorados.

El mapa de la izquierda muestra los eventos de envenenamiento de animales registrados por el Programa Antídoto entre 1990 y 2015. A la derecha se ve la comparación entre los datos del Programa Antídoto y los resultados de los experimentos de campo desarrollados en el contexto del presente trabajo de investigación: (a) frecuencia de aparición de individuos de cada grupo faunístico según el Programa Antídoto (barras naranjas) y según los experimentos (barras negras); (b) Número de áreas de estudio en que cada grupo faunístico fue sobrerrepresentado (puntos naranjas) o infrarrepresentado (puntos negros) en la base de datos del Programa Antídoto en comparación con los experimentos. Los puntos blancos indican grupos faunísticos para los que no hubo diferencias significativas entre ambas fuentes de información.

Este trabajo pone de manifiesto que el sistema actual de seguimiento de casos de envenenamiento en fauna silvestre, basado en fuentes heterogéneas, puede producir sesgos importantes en los índices de detección, por lo que sus datos deben ser interpretados con cautela a la hora de inferir la extensión real del problema que supone el uso ilegal de cebos envenenados para la conservación de la fauna silvestre.

De este modo, los resultados obtenidos podrían ser de gran utilidad para mejorar el sistema existente a favor de una estrategia nacional coordinada de lucha con el veneno liberada de sesgos, y cuyos resultados permitan estimaciones realistas del alcance del problema originado por el uso ilegal de cebos envenenados.

Puedes consultar la publicación científica de este trabajo de investigación en:

- Gil-Sánchez, J. M., Aguilera-Alcalá, N., Moleón, M., Sebastián-González, E., Margalida, A., Morales-Reyes, Z., Durá-Alemañ, C. J., Oliva-Vidal, P., Pérez-García, J. M., Sánchez-Zapata, J. A. 2021. Biases in the Detection of Intentionally Poisoned Animals: Public Health and Conservation Implications from a Field Experiment. International Journal of Environmental Research and Public Health 18, 1201.